去る7月24日(木)〜8月17日(日) の期間、「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」の季節に FAS京都東山本店にて夏の催し「結ぶ読書の会」を開催いたしました。 FASにゆかりのある方々に選書いただいた約40冊の本が並ぶ、静かな貸切図書室でページをめくる音とともに過ごす時間はいかがでしたでしょうか。

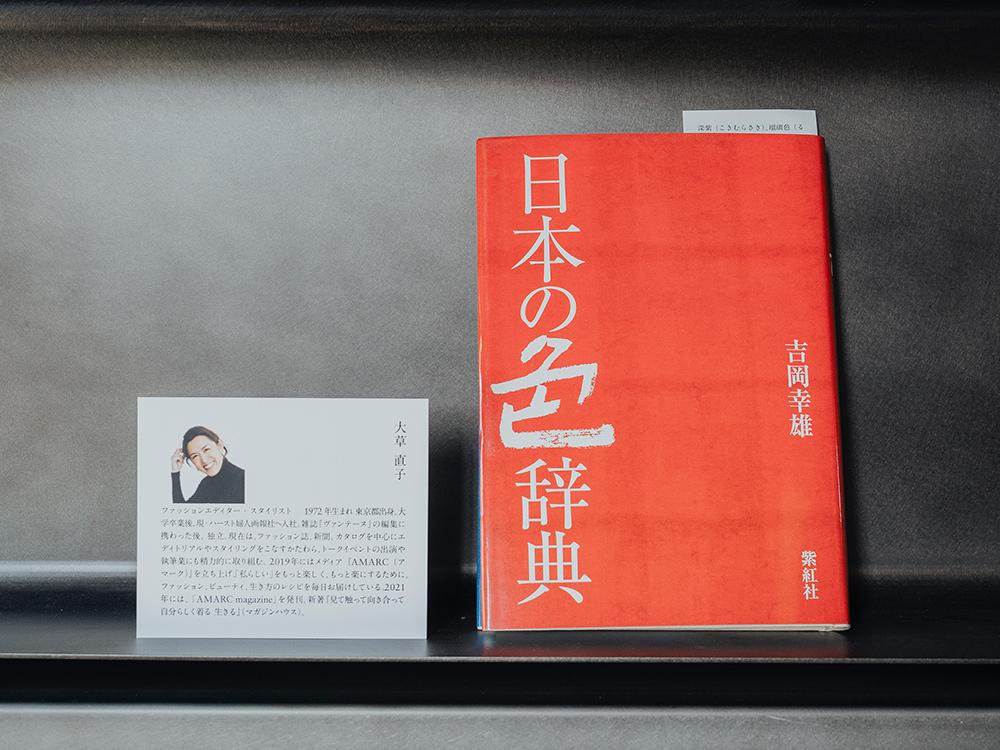

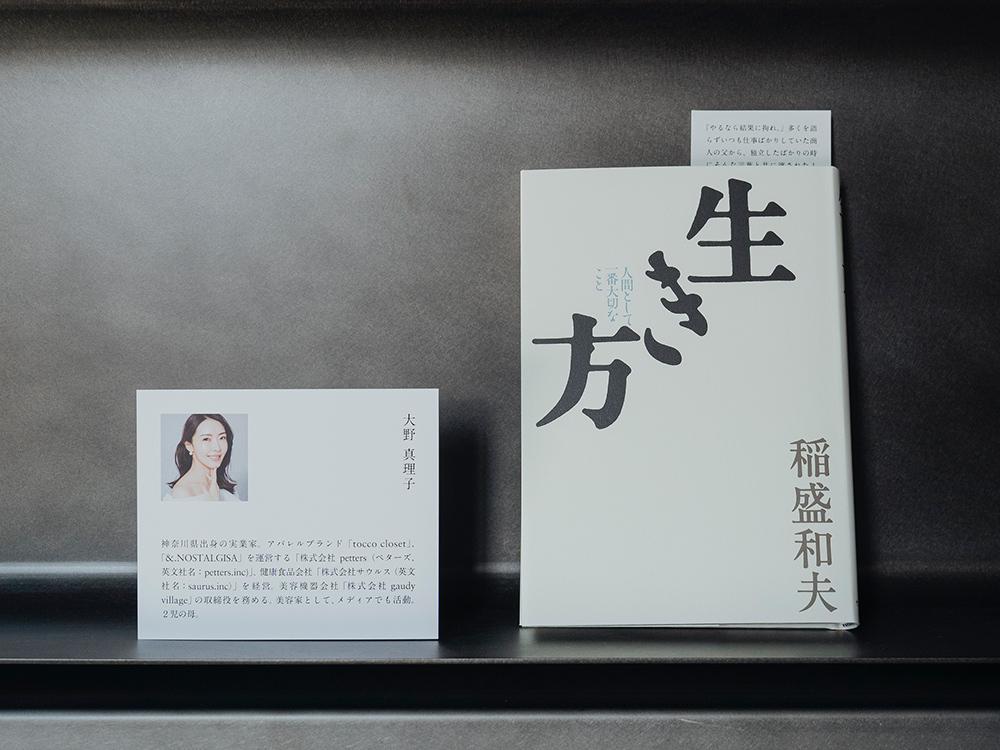

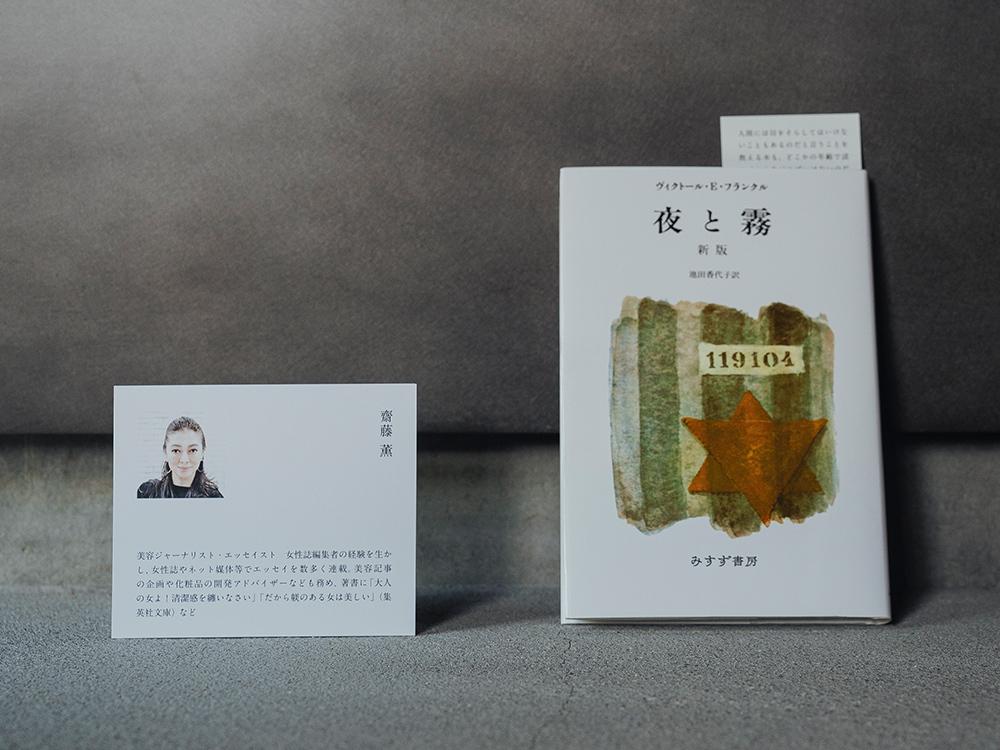

会場で過ごされた方も、ご来場が叶わなかった方にも、この図書室での時間の一端を本記事を通して味わっていただけたらと思います。会場には、多彩な背景をもつ方々に桐始結花の季節にちなみ、「結ぶ」というテーマで選んでいただいた本が並びました。選び手の想いや背景を色濃く反映した選書の数々はとても魅力的で、この図書室だけに留めておくには惜しいものでした。そこでここからは、その世界の一端に触れていただけたらと思います。以下、50音順にてご紹介しております。

有永浩太 吹きガラス工

<選書>

『職人衆昔ばなし』 斎藤隆介(文藝春秋)

生い立ちから修行時代、一人立ちして次の世代へ、仕事の魅力も苦労も職人さんの語り口調そのままに、当時の息遣いまで伝わるような本です。ガラスの岩田藤七氏のご子息に対する思いや、自身の仕事を世の中にどう伝えようかと思索されている様子は同じ素材を扱う者として大変興味深かったです。時代を感じつつ変わらないものの在り方をもう一度考えさせてくれます。

『熊を殺すと雨が降る 失われゆく山の民俗』遠藤ケイ 著(筑摩書房)

山で暮らすことは大変な事だと思いながら、そこで暮らし働く人たちの日々を読み進めていくうちに、なんて豊かな世界が広がっているのだろうと感じさせてくれる本です。「言い伝えに秘められた真理」古い口伝が長い間に変化し、きっかけと結果が直結したような言い伝えも、その中に自然と人間の関わりについての示唆が含まれていると気づきます。

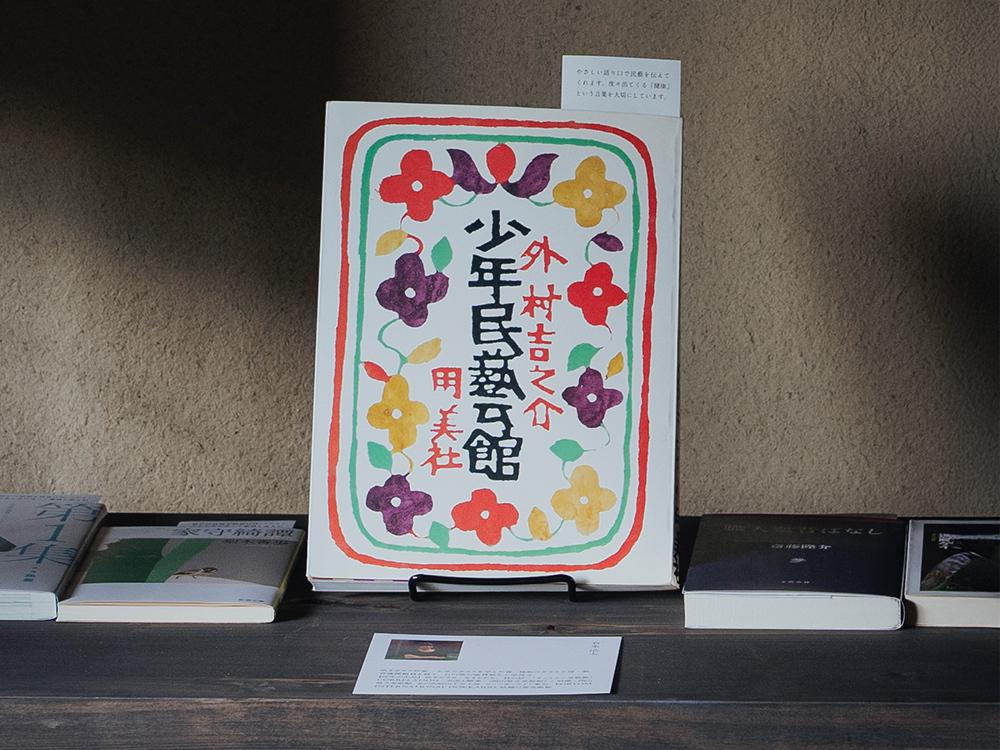

『少年民藝館』 外村吉之介 ( 筑摩書房)

やさしい語り口で民藝を伝えてくれます。度々出てくる「健康」という言葉を大切にしています。

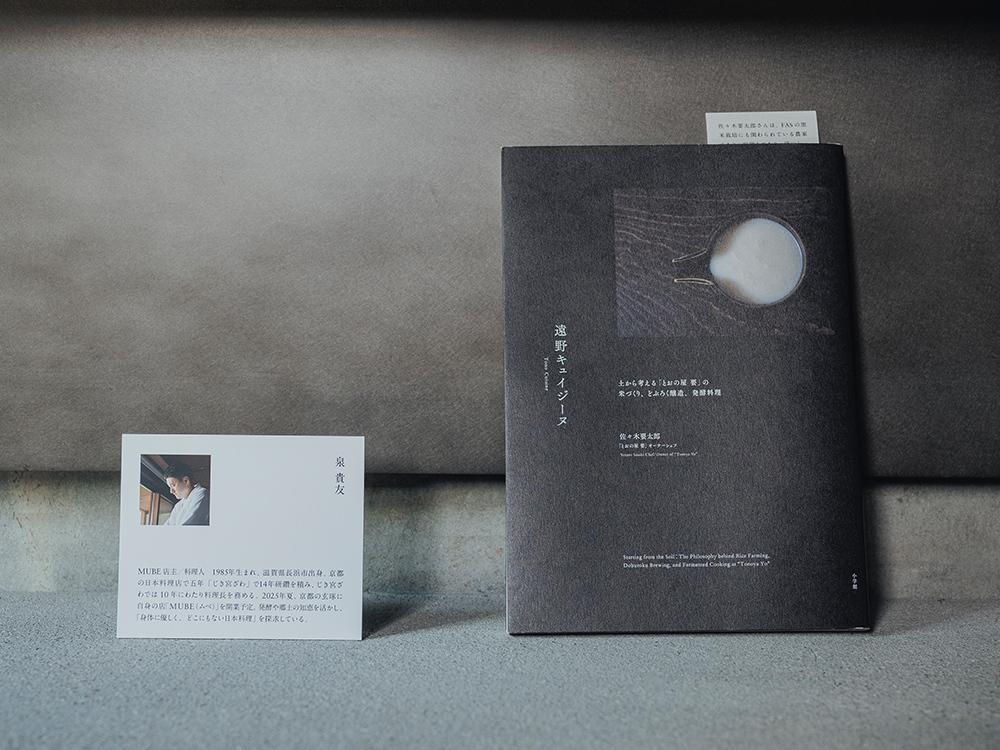

泉 貴友 MUBE店主/料理人

<選書>