craft

2025.01.06

09.

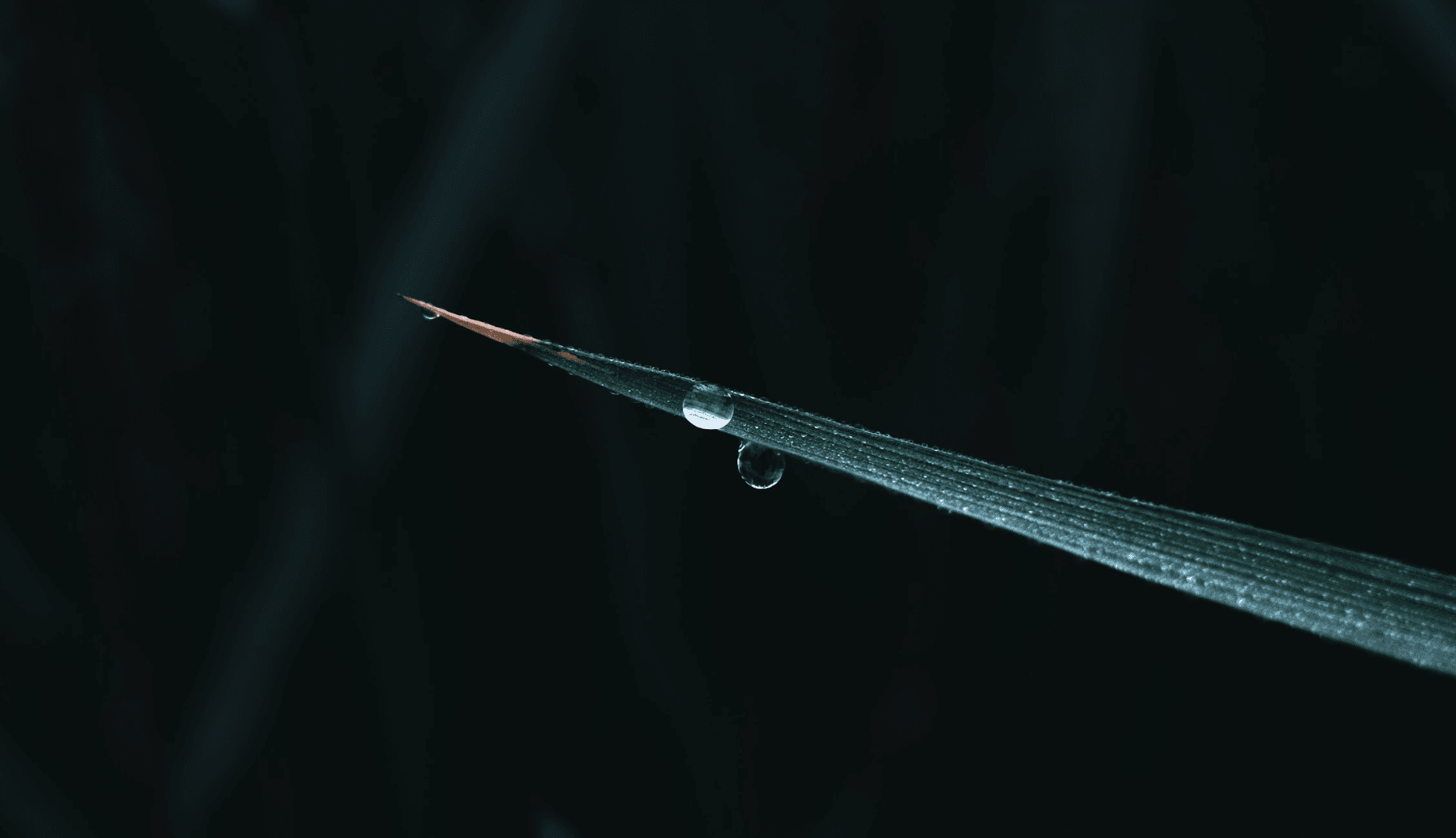

京丹後の自然の美しさを水の彫刻に閉じ込めて

FAS THE CRAFTS

日本のものづくりの現場とFASならではの協業を試みる「FAS THE CRAFTS」第二弾は、アクリル作家の俵藤ひでとさんとのコラボレーションです。

京丹後に流れる豊かな水が育む古代黒米を軸にしているFASにとって、水はなくてはならない大切な自然の恵み。京都の山々から湧き出る良質な水が土に染み渡り、FASの発酵液の原料となる古代黒米へと姿を変え、わたしたちの肌に届く。水はあらゆる生命を育む源であり、FASのプロダクトもその恩恵のもとに成り立っています。

留まることなく姿を変え、循環していく京丹後の美しい水。そんな自然への畏敬の念を、アクリル作家・俵藤ひでとさん作の水の彫刻作品で表現しました。

素材としては歴史が新しいからこそ、手間暇をかける

今回、制作いただいた俵藤さんは、アクリル茶道具、寄せ木ならぬ「寄せアクリル」など、工芸品としてのアクリルの可能性を広げる作品づくりを行っている職人さんです。

そもそもアクリルとはプラスチックの一種で、いちばんの強みはその透明度。ガラスを上回る透明度を備えているのに、比重はガラスの約半分。軽くて、ガラスよりも強度があるので、ガラスの代用品として生まれた素材です。

俵藤さんが手がける作品は、アクリルの塊を削り出す彫刻作品。型に流し込んで大量生産するために生まれた素材をわざわざ手間暇をかけて彫刻する。そんなところに唯一無二のおもしろさがあります。

「発明されて100年ほど経っているとはいえ、ほかの素材と比べたらアクリルは人工的で新しい。ガラスは歴史も長く、製法も表現も確立していて成熟しています。鉄は錆びても、その錆びが味わいになりますし、古木は長い年月を経た魅力があり、ゴロンと置いただけでもかっこいい。でも、アクリルにはそういった素材自体が発するバイブスがありません。素材に手を加えずとも鑑賞に耐えうる強度が備わっていない。だからその分、扱う人間の思いや作品をつくる意義が大事だと思っていて。そう考えた時に、僕にとってはその手法が彫刻でした」と俵藤さんは語ります。

一瞬の現象をタイムレスにする、彫刻という手法

アクリルという新しい素材を彫刻という最もプリミティブな手法で削り出す。膨大な時間と手間をかけることで普遍的なものができるのではないか。こんな思いが俵藤さんの作品には通底しています。

「彫刻は石の塊からつくるし、一刀彫りもそうですよね。塊を削り出す。汎用性と効率化のために型に入れて量産する素材を、本来の使い方ではなく、昔からある原始的なやり方で削り出す。そういう手間のかかる、面倒なことをしないための素材なのですが、あえてそうすることで昔の人の偉大さや器用さ、昔の人がなぜこの形にしたのか?ということに全部つながっていくような気がするんです。でも、アクリルに手間暇をかけても労力に見合わないので、こんなことをしているのは僕くらいですが(笑)」

これまでにも俵藤さんは水面や波紋など、水をモチーフにした作品を手がけています。生じたそばから消えてしまうものを彫刻することで時間軸を止め、瞬間を留めることでタイムレスなものへと昇華させる——「どうやったら現象を止められるか?に興味があるんです。瞬間を永遠にする方法はいくつかあって、その最たるものは写真。瞬間といえば写真ですよね。写真がない時代は、見た人のイメージや記憶が絵画になっていた。それ以前は彫刻だったのかなって」

「(文字を)書く」のラテン語の語源は「引っ掻く」。傷をつけて引っ掻くとは、つまりは彫刻するということ。何かを残したい、留めておきたいと願った時に、引っ掻いて刻み込み、永遠にするという行為は、大昔からの極めてプリミティブな表現なのです。

アクリルは透明だからこそ、ごまかしが効かない

今回制作した水の彫刻には、"形が定まらない水を胸に抱く"というテーマを据えています。雨粒のような水滴を拡大した、胸に抱けるくらいの大きな水の塊というのは誰も見たことがないもの。「存在しないから正解もない。だからこそ頭の中にあるファンタジーのまま、純粋に美しいものをつくろうと思いました」と俵藤さん。

制作は、50mmの厚みがあるアクリル板を5枚接着し、大きなアクリルの立体をつくることから始まります。その立体をマシンニングで削り、水の塊の大枠を削り出します。地図の等高線のようなイメージで、幅1㎜間隔で高低差をつけて削り出し、大まかなフォルムを形成します。この工程で重量は約半分に。そこから先はひたすら俵藤さんの手作業の出番。アクリルは表面がなめらかになればなるほど透明度を増すので、紙やすりで削って凹凸をなくしていきます。1㎜の段差を削るとは、まさにミクロの作業。1500〜2000番手の細かい紙やすりを使って、削って磨いて削って磨いて。述べ30時間以上もの時間をかけてミクロ単位の凹凸をなくしていきます。

「透明であることってすごく難しいんです。不透明なものは収まりが悪いところは目隠しができるけれど、アクリルは透明なのでごまかしが効きません。削っている時は全体がマット(不透明)で、傷がどこについているか判別できないので1回磨いて確認する必要があります。今回は球体なので、反対側に細かい傷があると屈折率の関係で拡大されて、わずかな傷が大きく見えてしまうので特にシビアに。あらゆる角度から傷の有無をチェックして、傷があれば削って磨いてをひたすら繰り返す。3歩進んで2歩下がるような作業の繰り返しでした。でも、それだけきれいに磨かないと液体のような水の質感は表現できないだろうと」

ぷるんと水が弾む一瞬を捉えた水の彫刻

こうして昨夏から制作を開始し、10月半ばに本作品は完成しました。でき上がった水のオブジェは、途方もない時間をかけて磨き上げた結果、透明が極まって本体の形状を把握できなくなるほどに背景に溶け、光の屈折によって浮き出た輪郭を肉眼で捉えることでそこに姿を現し、ぬめるような質感を湛えています。

水がぷるんと弾む一瞬を捉えた水の彫刻。アクリルでしか表現しえない透明感は京丹後の水の美しさをそのまま写し取って封じ込めたよう。光を反射して水面のようにきらめく様子も見事ですが、日没近くの暗くなる時間帯に、余計な映り込みが減ってノイズがなくなった時、ぼんやりとした暗がりの中で一層なまめかしく、神秘的な姿を見せる瞬間もまた魅力的です。

本作品は今後、京丹後の水の恵みを想起させるシグニチャーとしてFAS東山本店に展示されます。また、2月19日にデビューする新商品、FAS THE BLACK DAY CREAMの背景にも登場しています。東山店ならではのほの暗い光の中で、このオブジェは訪れた方の目にどのように映るのでしょうか。水の彫刻に込めたわたしたちの思い、制作の裏側のストーリーも合わせて、本作品の神秘的で艶やかな姿をぜひご鑑賞ください。FAS東山本店にてみなさまのお越しをお待ちしております。

Profile

俵藤ひでと

アクリル職人・デザイナー・作家。大阪生まれ東京育ち。アクリルを中心にプロダクトからアートピースまで、領域を選ばず立体物のデザイン及び製作を行う。アクリル職人の2代目としてアクリルによるグラデーションの表現や新しい茶道具の可能性を引き出している。