京都に拠点を構えるわたしたちにとって、特別な場所があります。まちの喧騒から離れた一角に、静かに佇むFASの旗艦店。今回は、立ち上げ当初からの想いが詰まった場所について、少し長くなりますがお付き合いいただけるとうれしいです。

京丹後の古代黒米との出逢いを出発点に、わたしたちはごく自然に京都に拠点を構えることになりました。ブランドの立ち上げと並行して進めたのは、FASの在り方そのものを体現するような場所づくり。この東山本店はFASというブランドを知っていただくための、はじまりの場所でもあります。

築100年の空気に導かれるように

3年前の夏。そんな場所を求めて、わたしたちは京都のさまざまな物件を巡りました。中心地のテナントや、広々とした空間……いくつもの候補を見て回るなかで、唯一「ここしかない」と直感的に確信したのが、築100年の歴史をもつ一軒の古民家でした。

階段上の吹き抜けから差し込む光、2階の窓から見える景色、そして土間。築100年の時を重ねた建物が醸す、独特の空気。空き家だった時間の長さは感じられたものの、日本建築ならではの美しさがそこかしこに残っていました。

FASが大切にしている「発酵」とは、時間を味方につけること。時間の流れのなかで変化を重ね、味わいと奥ゆきを深めていく営みです。築100年という時間の蓄積は、まさに発酵の文化と呼応するものでした。

新しい建築物には決して出せない、この建物ならではの空気感。わたしたちが大切にしたのは、時間の積み重ねが生む静穏さと温度を、できるかぎりそのまま引き継ぐことでした。既存のレイアウトを丁寧に整え、ごくわずかな造作を加え、必要最低限の補修だけを施す。このような最小限の介入のみで空間を整えていくこと。それがわたしたちの選んだ方法でした。

内と外のあわいに土間という余白を

この建物には、かつての日本家屋によく見られた土間が残されていました。屋内でありながら土足で過ごすことができる土間は、玄関や炊事場として外と内をゆるやかにつなぐ役割を果たしてきました。この土間のあり方をそのままに生かし、1階は土間と居間とで空間を分けています。 土間は、どなたでも気軽にお買い物を楽しんでいただける場として。居間は、靴を脱いでゆったりとくつろぎながら、商品をご覧いただいたり、カフェをご利用いただける空間にしています。

この土間と居間とを隔てる境には、版築(はんちく)の踏み石を設えました。版築とは、土を何層にも重ねて突き固める、古くからの建築技法。層を重ねるごとに、土は少しずつ色や表情を変えながら、時の記憶を宿していきます。 古いものと新しいものが静かに折り重なり、歴史が積み重なるように──。この場所もまた、次の百年へとつながっていくようにという思いを込めています。居間のカウンターやベンチにも、同じ版築を使用しています。

トップには「人研ぎ(じんとぎ)」という左官の技法を用い、磨き上げました。ひんやりとした、なめらかな手触り。ぜひ手を添えて、その質感を体感してみてください。

カウンターからふと視線を外に向けると、庭に佇む一本の樹木が目に入ります。 もともと土間と同じ高さだった庭の地面は、居間の床のレベルにそろえました。 窓は大きなガラスに取り替え、庭とカフェスペースがひと続きに感じられるように設えています。 外と中が地続きになることで、空間に自然な広がりと奥ゆきが生まれ、 境界がほどけていくような感覚が、ゆるやかに立ち上がります。

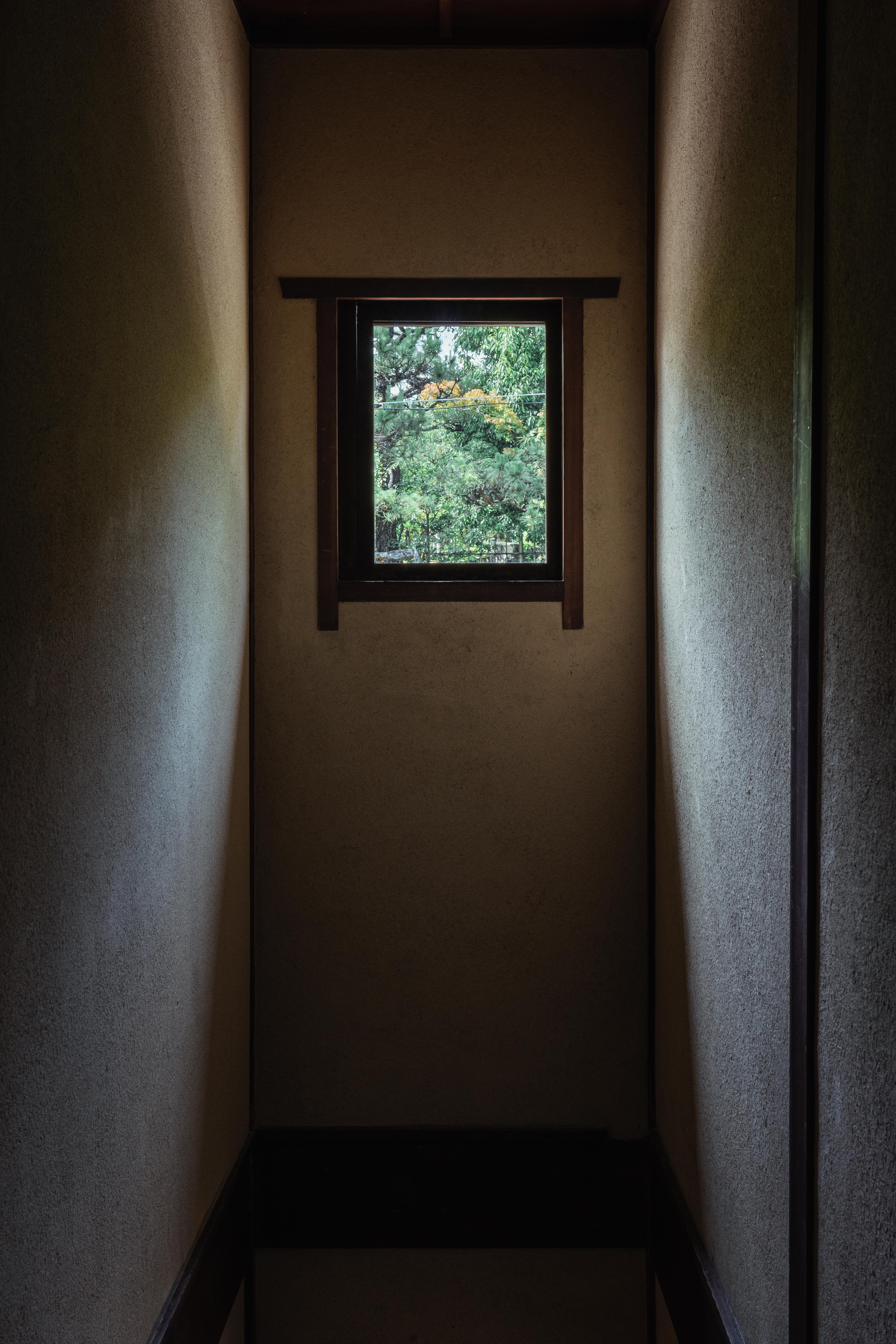

窓の向こうの緑の借景

階段を上がった2階には、床の間のある小さな空間があります。内見のときに目を奪われたのが、この空間にある一枚の窓でした。窓越しに見えるのは、まるで一幅の絵のようなこんもりとした緑の借景。歪みのあるガラスや、古い窓枠はそのまま残し、あまり手を加えずに整えています。床にはカーペットを敷き、この空間のために誂えた家具を置き、ゆったりとくつろげる場所に仕上げました。この部屋では、ぜひ天井を見上げてみてください。改修中に現れた、味わい深い梁の表情に惹かれて、天井を取り払いました。限られた空間に伸びやかさが生まれ、日本建築の美しさを静かに感じていただけるはずです。普段はクローズしているこのスペースですが、今年の夏は開放し、選書イベントを行う予定です。読書とともに、この空間そのものも、ゆっくり味わっていただけたらと思います。

店内には、京都・紫野のギャラリー「kankakari」店主、鈴木良さんにセレクトいただいた作品を展示しています。陶芸家・渡辺隆之さんの作品を中心に、空間に静かな存在感を添えてくれています。また、1階のカウンターには、アクリル作家・俵藤ひでとさんとのコラボレーションによる、水の彫刻作品も展示中です。こちらの作品については、journal vol.9にてご紹介しているので、ぜひあわせてご覧ください。

ここ東山本店ではFASのコンセプトである「発酵と科学」を食を通しても感じていただけるようにカフェ営業も行っています。FASオリジナルのブレンドコーヒーと発酵料理研究家の真野遥さんに考案してもらった鮒寿しのチーズケーキをご用意しているので、カフェのお立ち寄りもぜひ。FASらしい黒米を使った新しいお菓子も準備中です。

不完全な美しさが醸し出すもの

この空間には、図面では描くことのできない表情が、いくつも息づいていました。たとえば、壁もそのひとつ。この建物の壁は、竹を格子状に編んだ「竹小舞(たけこまい)」を下地に、その上から土を塗って仕上げられています。補修にあたって、すべての壁を新たな土で整えることもできましたが、 建物がもともと持っている空気感を損なわないよう、あえて築100年の表情をそのまま残した部分もあります。お店の入り口の頭上には、剥き出しの竹小舞の下地が、そのままの姿で現れています。床にパッチワークのようなムラが残っているのもそのためです。不完全な美しさ。それこそがこの空間の味わいとなり、新しく誂えた家具やアート作品と絶妙に混ざり合って、ほかにはどこにもない、唯一無二の空間を生み出してくれたように感じています。

この場所に店を構える理由

ある晴れた金曜日の午後、いつもにも増して時間がゆっくりと流れていたこの日。旅の途中に名古屋からいらしたお客さまが東山本店に立ち寄ってくださり、ご友人への贈りものにと、ファーストキットとデイクリームをお選びいただきました。 わざわざ足を運んでくださるお客さまと、こうしてこの場所で出会えること。 店頭に立ちながら、そのたびに背筋がすっと伸びる思いがします。 この日のご来店はわずか一組だけでしたが、それでもこの場所に旗艦店を構えている意味は確かにある。 そう、しみじみと感じた日でした。 経済合理性が優先されるこの時代に、東山本店はその対極にある存在かもしれません。 けれど、そんな時代だからこそ、こんな店があってもいいと、わたしたちは静かに信じています。

……と、語り始めるとつい止まらなくなってしまいますが、それだけわたしたちにとってこの場所は特別な存在です。

今年の夏も京都はきっと猛暑になるでしょう。時がゆるやかに流れるこの場所で、暑さを忘れてひと息ついていただけたらと思います。涼やかに整えた店内で、みなさまのお越しを心よりお待ちしています。

FAS 京都東山本店

〒606-8431

京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町3

営業時間:11:00-18:00(火・水 定休)